La infancia es ese territorio perdido que muchos evocan al ver una cabina telefónica abandonada o al encontrar una moneda de 25 pesetas en un cajón. Cada generación guarda su propio tesoro, y quienes crecieron entre los años ochenta y noventa lo recuerdan con una sonrisa. Era una época en la que las cosas parecían más simples y mágicas, cuando todo se resolvía con un bonometro y un juego en la calle bajo el sol del barrio, esa mezcla de nostalgia y libertad que hoy se extraña tanto.

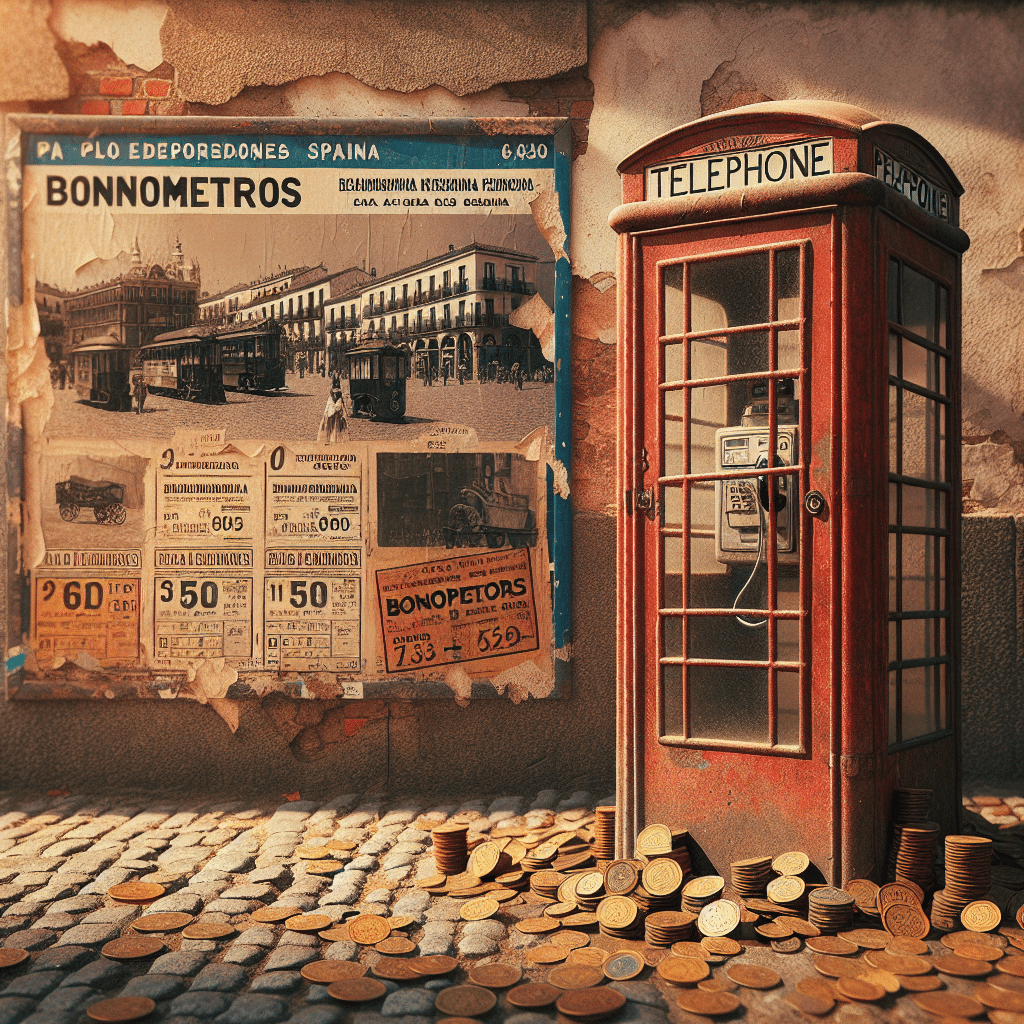

La infancia, ese tiempo suspendido, también se vivía entre objetos que hoy parecen piezas de museo. Los cartones del metro marcaban aventuras, las cabinas eran puntos de encuentro y las monedas de peseta redondeaban tardes de chucherías. Aquel mundo analógico estaba lleno de pequeñas esperas, de llamadas cortas pero sinceras. La paciencia se aprendía jugando en la acera, y la felicidad cabía en gestos cotidianos que ya no necesitan pantalla.

CUANDO UNA MONEDA ERA UNA AVENTURA

Pocas cosas simbolizan la infancia como una moneda de 25 pesetas deslizada en una máquina de chicles o en una cabina. Aquella moneda dorada llevaba sueños diminutos, viajes de metro y caramelos de kiosco. Cada peseta tenía su historia, pequeños rituales que unían a niños y abuelos en sobremesas y tardes de domingo. Era una forma de entender el valor del dinero y la recompensa, muy distinta al clic inmediato que domina hoy.

La moneda era una clave de autonomía que enseñaba a los pequeños a administrar deseos. Solo quienes vivieron aquellos días saben lo que era calcular cuántos caramelos o cuánto tiempo de llamada bastaban con unas pocas monedas. Esa economía inocente dejaba una lección permanente: la ilusión no dependía del precio, sino de compartirla, y eso convertía lo cotidiano en inolvidable.

LAS CABINAS QUE ESCUCHABAN SECRETOS

Las cabinas telefónicas fueron más que un invento; eran templos de confidencias y testigos de promesas adolescentes. En cada barrio había una, y hacer cola para usarlas formaba parte del ritual de comunicación. Quien esperaba turno aprendía paciencia y respeto, porque hablar por teléfono costaba dinero y minutos contados. Aquellas cabinas, ahora oxidadas o convertidas en relicarios urbanos, aún guardan la huella de mil voces cruzadas.

Hablar en público con alguien al otro lado del oído era una mezcla de emoción y vergüenza. Algunos confesarían que fue entre sus cristales rayados donde dijeron “te quiero” por primera vez o donde avisaron que llegarían tarde a casa. En una sociedad sin móviles, esas llamadas eran un acto de valentía íntima. Hoy, al verlas sobrevivir en plazas y esquinas, se despierta una sonrisa cómplice.

CUANDO VIAJAR ERA UN BONO DE CARTÓN

Antes de las aplicaciones y las tarjetas sin contacto, el bonometro de cartón era el pasaporte a la libertad adolescente. Marcarlo con una máquina metálica tenía algo de ceremonia: el “clic” que abría la puerta del tren significaba aventura, instituto o primeros viajes solos. Aquello de guardar el último billete usado se convirtió en una forma de coleccionar momentos. Cada agujero era una historia en miniatura.

El cartón doblado en el bolsillo era símbolo de rutina y descubrimiento. Muchos aún conservan alguno de recuerdo, como una reliquia de su paso al mundo adulto. La infancia viajaba en vagones iluminados donde el tiempo no se medía con relojes, sino con canciones del walkman o la charla con amigos. Los medios cambiaron, pero la emoción de viajar permanece intacta.

LOS COLORES Y SABORES DE AQUELLOS AÑOS

La infancia también olía a fanta y a bocadillo envuelto en papel de plata. No había filtros ni pantallas, solo tardes infinitas en la calle, cromos, tebeos y bicicletas. La imaginación hacía de cada esquina un universo, la amistad era el verdadero tesoro compartido. Hoy se recuerda aquella mezcla de ruido, risas y calor humano con la ternura de un recuerdo que aún late.

A través de la memoria, la infancia deja ver su poderosa capacidad de unión. Es curioso cómo un simple chicle de peseta o un cartón del metro despiertan emociones dormidas. Como señala la historia de la infancia, esas etapas de juego y descubrimiento modelan la identidad. Por eso tantos adultos buscan volver, aunque sea un instante, a ese lugar donde todo empezaba con inocencia.

APRENDER JUGANDO Y SENTIR DE VERDAD

Aquel tiempo en que las emociones fluían sin pantallas tenía un ritmo propio. Se aprendía observando, tocando, cayendo y levantándose. Los pequeños descubrimientos de la infancia —una pintura, una canción, un juego compartido— cultivaban resiliencia y curiosidad.

Cuidar esos vínculos emocionales, incluso en la edad adulta, puede ayudarnos a mantener esa chispa viva. En cada recuerdo de infancia se esconde una lección de empatía y alegría. En aquellos días lentos, el arte y la música eran refugios naturales donde el tiempo pasaba sin prisa. La inocencia era radicalmente sincera, y bastaba una tarde cualquiera para ser feliz.

DE LAS PESAS A LOS PIXELES

No todo se ha perdido: la infancia moderna también tiene su magia, aunque se oculte tras pantallas brillantes. Pero cuesta imaginar que una app reemplace la sensación de correr descalzo sobre el césped o de hablar por teléfono desde la única cabina del barrio. El avance no debería borrar la ternura de aquellos tiempos, sino recordarnos de dónde venimos.

Las generaciones actuales heredan un mundo muy distinto, pero el valor de los recuerdos sigue siendo el mismo. En cada hogar queda una caja con monedas, juguetes y fotos que resumen la historia de una época. Y aunque el futuro prometa conexión permanente, todos seguimos buscando lo mismo: esa chispa de infancia que, de alguna manera, nunca se apaga.