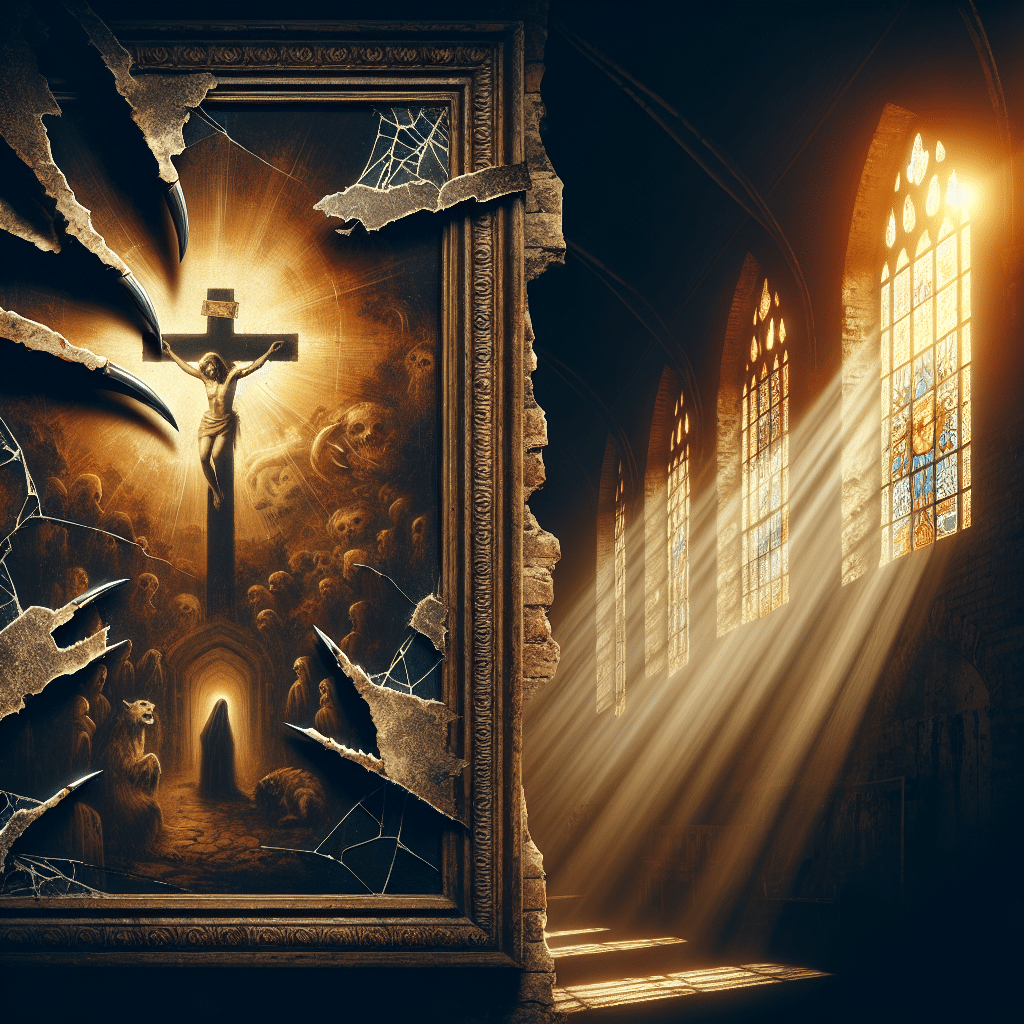

Pocos objetos han suscitado tanto desasosiego en La Promesa como el pictórico y perturbador lienzo de Cruz. Su presencia ha resultado ser más que un simple adorno, se volvió casi endémica, una sombra que parecía observarlo todo desde el lugar en el que estaba colgado en la pared, como si trajera consigo la memoria de todas las decisiones crueles, de todas traiciones, de toda la tensión acumulada. Su rotura no es un hecho banal, sino todo un grito: alguien ha tenido el atrevimiento de romper el miedo.

La ilustración de la escena de descubrimiento es de aquellas que quedan grabadas en la retina similar a los trozos que yacen en el suelo, la mirada atónita de los allí presentes, el silencio mayúsculo que rodea la escena. Alonso, siempre atento a los detalles, a lo bien que debe llevarse el hogar, se pone correa a la cabeza y decide abrir la investigación. El silencio se hace cargado de espesor, casi irrespirable. Las miradas están cargadas de sospechas. Todos los mirones eran sospechosos: ¿no habrá sido uno de los criados, incapaz de soportar más tiempo la opresiva figura? ¿O bien ha sido algún miembro de la familia Luján, escritura de remordimientos?

Todos los personajes tienen un motivo para el estallido, una historia, una herida que podría reanudarlo; pero lo más perturbador es que quien lo hizo no escoge no hacerlo; es más, quiso que todo el mundo viese su acción. Esto no es sólo vandalismo, es la liberación. Es la necesidad casi vital de romper con lo anterior.

Alonso, decidido a llegar al final, tiene una tarea difícil; las lealtades son difusas y conociendo el ambiente tan cargado de secretos que hay, cualquier tropiezo puede desembocar en un vendaval mucho mayor. El cuadro de Cruz, despojo ahora, sigue diciendo mucho; porque las palabras suelen ser la excusa perfecta para la elisión y porque hay silencios que son los que más dicen y hay heridas que sólo se curan cuando se enfrentan de frente.